« Le désir de véracité nous porte à soupçonner les discours institutionnels »

Vous avez parlé de l’importance de la bonne vulgarisation scientifique pendant la pandémie. Avons-nous manqué cette opportunité ?

Étienne Klein. En un sens, oui. Pendant la pandémie, nous avons entendu de très nombreux scientifiques, mais nous n’avons guère entendu la science. Nous avons raté une occasion historique de faire de la pédagogie scientifique auprès du plus grand nombre. On aurait pu montrer, jour après jour, comment travaillent les chercheurs, les biais contre lesquels ils luttent, leurs protocoles, leurs erreurs, leurs succès. On aurait également pu prendre le temps d’expliciter certaines notions importantes : qu’est-ce qu’un « essai en double aveugle », une analyse statistique, une fonction exponentielle ? Pourquoi faut-il apprendre à distinguer corrélation et causalité ? Hélas, au lieu de faire cela, on a préféré organiser des controverses entre personnalités.

Pendant de longs mois, on a confondu sciences et recherche, qui sont pourtant deux choses différentes, même si elles ne sont pas étrangères. Un scientifique est quelqu’un qui peut dire : nous savons que et nous nous demandons si. La première moitié de cette phrase désigne la science, la seconde la recherche. Les sciences représentent des corpus de connaissances dûment mises à l’épreuve et qu’il n’y a pas lieu – jusqu’à nouvel ordre ! – de remettre en cause : la Terre est ronde plutôt que plate, l’atome existe bel et bien, l’univers observable est en expansion, etc. Mais ces connaissances, par leur incomplétude même, posent des questions dont les réponses ne sont pas encore connues des scientifiques (ni de quiconque).

Répondre à de telles questions, c’est le but de la recherche. Par nature, celle-ci a donc à voir avec le doute, tandis que les sciences sont constituées d’acquis difficiles à remettre en cause sans arguments extrêmement solides. Mais lorsque cette distinction n’est pas faite, l’image des sciences, abusivement confondues avec la recherche, se brouille et se dégrade : elles donnent l’impression d’être une bagarre permanente entre experts qui ne parviennent jamais à se mettre d’accord. De l’extérieur, forcément, on a un peu de mal à suivre…

Y a‑t-il une défiance du public à l’égard de la science aujourd’hui ?

La pandémie a été révélatrice de quelque chose qui la précédait : la suspicion systématique envers les discours institutionnels. Le philosophe Bernard Williams a observé dans les sociétés postmodernes telles que la nôtre deux courants de pensée à la fois contradictoires et associés. D’un côté, un attachement intense à la véracité : en témoignent le souci de ne pas se laisser tromper, la détermination à crever les apparences pour détecter d’éventuelles motivations cachées derrière les discours officiels. Et, à côté de ce refus – parfaitement légitime – d’être dupe, une défiance tout aussi grande à l’égard de la vérité elle-même : « existe-t-elle vraiment ? », se demande-t-on. Si oui, comment serait-elle être autrement que relative, subjective, temporaire, locale, instrumentalisée, culturelle, corporatiste, contextuelle, factice ?

Curieusement, ces deux attitudes opposées, qui devraient en toute logique s’exclure mutuellement, se révèlent en pratique tout à fait compatibles. Elles sont même mécaniquement liées : le désir de véracité enclenche au sein de la société un processus critique généralisé, lequel fait douter que puissent exister, sinon des vérités accessibles, du moins des contre-vérités démontrées. Tout cela affaiblit le crédit accordé à la parole des scientifiques et à toute forme d’expression institutionnelle.

Permettez une anecdote personnelle. Quand j’explique des phénomènes de physique fondamentale comme le boson de Higgs, personne ne soupçonne que mon appartenance au CEA puisse déterminer mon discours. Mais si je parle de la radioactivité, on pensera que mon propos sert de quelque manière tel ou tel intérêt du CEA…

Mais comment marquer la différence entre ce que l’on sait et ce que l’on ne sait pas ?

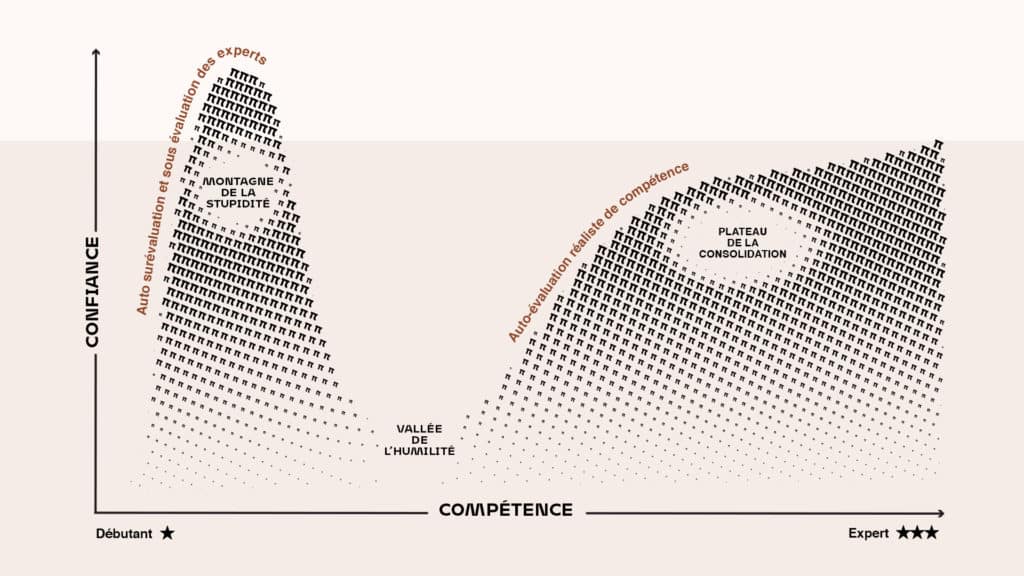

La frontière entre les deux évolue au cours du temps. On a d’ailleurs vu se déployer la dynamique typique de l’effet dit « Dunning-Kruger ». Il s’agit d’un biais cognitif identifié depuis fort longtemps et qui fut étudié empiriquement en 1999 par deux psychologues américains, David Dunning et Justin Kruger. Cet effet s’articule en un double paradoxe : d’une part, pour mesurer son incompétence, il faut être… compétent ; et d’autre part, l’ignorance rend plus sûr de soi que la connaissance. Ce n’est en effet qu’en creusant une question, en s’informant, en enquêtant sur elle, qu’on la découvre plus complexe qu’on ne l’eût soupçonné.

On perd alors son assurance, pour la regagner peu à peu à mesure que l’on devient compétent – mais teintée de prudence, désormais. Durant la pandémie, nous avons vu se déployer en temps réel les différentes phases de cet effet : à mesure que nous nous sommes informés, que nous avons enquêté, nous avons fini par comprendre que l’affaire est plus complexe que nous ne l’eûmes soupçonné. Aujourd’hui, (presque) tout le monde, me semble-t-il, a saisi que cette pandémie est une affaire diablement compliquée. Du coup, l’arrogance se porte un peu moins bien qu’il y a quelques mois, sauf dans les réseaux spécialement dessinés pour lui prêter main forte.

Les réseaux sociaux sont-ils responsables ?

En partie, car grâce à eux, chacun de nous peut désormais choisir ses informations et finalement ses « vérités ». Le numérique permet même l’avènement d’une nouvelle condition de l’individu contemporain : dès lors qu’il est connecté, il peut façonner son propre accès au monde depuis son smartphone et, en retour, être façonné par les contenus qu’il reçoit en permanence de la part des réseaux sociaux.

Il bâtit ainsi une sorte de monde sur mesure, de « chez-soi idéologique », en choisissant les communautés digitales qui lui correspondent le mieux. Se mettent ainsi en place ce que Tocqueville aurait appelé des « petites sociétés », ayant des convictions et des pensées très homogènes, chacune défendant sa cause. Dans ce monde-là, nous pouvons ne jamais être confrontés à la contradiction, puisque nous ne rencontrons jamais que des biais de confirmation… Ainsi devenons-nous prompts à déclarer vraies les idées que nous aimons tout en prétendant… aimer la vérité !

Dans ce cas, les « débats scientifiques » médiatiques devraient-ils être évités, pour ne pas induire une mauvaise interprétation des faits ?

J’ai toujours défendu l’idée que les scientifiques devraient s’exprimer publiquement car j’ai toujours pensé qu’il y a un lien entre république et connaissance : dans une république digne de ce nom, les connaissances, notamment scientifiques, doivent pouvoir circuler sans entraves. La question que je poserais est donc plutôt celle-ci : « Les médias tels qu’ils sont configurés aujourd’hui sont-ils adaptés à la diffusion des connaissances scientifiques ? Les soi-disant « débats » ne me semblent pas de bons outils. Peut-être faudrait-il inventer de nouvelles formes de conférences, lesquelles laissent le temps d’argumenter, d’expliquer comment on a fini par savoir ce que l’on sait. Mais cela demande un temps que les médias n’accordent guère…

Quand j’étais plus jeune, je pensais que dès que nous avions expliqué quelque chose clairement, le job était fait. Mais non ! Car de très nombreux biais cognitifs entrent en jeu, qui modulent et déforment les messages émis. C’est donc très compliqué. Je me suis engagé dans la vulgarisation il y a presque trente ans, et à l’époque je ne savais pas que le chantier était aussi vaste !

Il faut trouver le moyen de redonner du crédit à la parole scientifique (vous remarquerez que je préfère parler de crédit plutôt que de confiance). Cela commencera sans doute par le retour à l’emploi du nous plutôt que du je : quand il s’agit de transmettre des connaissances, je préfère en effet qu’un chercheur parle au nom de la communauté à laquelle il appartient plutôt qu’à titre personnel. Car la science est bel et bien une aventure collective. Et la communauté scientifique devra ensuite travailler pour inventer de nouveaux modes de transmission des savoirs.