Quels sont les virus les plus dangereux au monde ?

- Plusieurs critères sont à prendre en compte pour déterminer la dangerosité d’un virus, parmi lesquels sa létalité, le nombre de personnes infectées ou encore son mode de transmission.

- La dangerosité d’un virus s’évalue aussi en fonction des séquelles à long terme qu’il laisse, comme la fièvre de Lassa qui cause des surdités et des myocardites.

- La variole, jusqu’à son éradication en 1979, était vraisemblablement la pire pandémie, avec un taux de mortalité de 30 % et 300 millions de victimes au cours du dernier siècle.

- La pandémie de Covid-19 pourrait avoir causé plus de 18 millions de décès en seulement deux ans, soit environ treize fois plus que le VIH sur la même période.

- Il est possible de réduire considérablement la létalité de différents virus grâce aux vaccins et aux traitements, mais leur disponibilité reste extrêmement inégale dans le monde.

Ils ont modelé notre évolution et peuvent constituer des outils médicaux prometteurs, mais les virus sont avant tout associés à la notion de maladie. Ils tirent même leur nom du terme latin qui désignait les poisons… Partons à la rencontre des spécimens les plus dangereux de la ménagerie virale.

Les virus les plus mortels

La première chose qui vient à l’esprit quand on évoque la dangerosité d’un virus est généralement sa létalité : si une personne est contaminée, quel risque a‑t-elle d’en mourir ? Certains virus sont particulièrement inquiétants de ce point de vue. Le virus de la rage, qui affecte le système nerveux, est mortel à quasiment 100 % une fois les symptômes apparus. La meilleure défense contre cette maladie est la vaccination. Utile avant ou après l’exposition au virus, elle peut être utilisée chez les humains mais aussi les animaux susceptibles de les contaminer, principalement les chiens domestiques1.

Le VIH, Virus de l’Immunodéficience Humaine, est lui aussi mortel dans quasiment 100 % des cas en l’absence de traitement. Moins d’un pourcent des patients semblent capables de maîtriser spontanément le virus et d’éviter le développement d’un syndrome d’immunodéficience acquise (sida)2. Heureusement, les traitements actuels permettent de contrôler le VIH si efficacement que les personnes infectées peuvent ne plus avoir de symptômes, ne plus être contagieuses et ne plus mourir des suites de l’infection virale. Malgré l’absence de vaccin, des approches préventives efficaces existent, notamment la prophylaxie pré-exposition, ou PreP. L’accès à ces thérapies reste cependant inégal dans le monde et il n’existe pas de traitement utilisable à large échelle permettant de guérir du VIH.

Les exemples de la rage et du VIH montrent que la létalité intrinsèque d’un virus peut être grandement diminuée lorsque des moyens de prévention ou des traitements efficaces sont disponibles. Des progrès sont en cours dans ces domaines concernant un autre type de virus particulièrement mortels : les filovirus. C’est la famille virale dont font partie Ebola et Marburg, présents sans provoquer de maladie chez certaines chauves-souris d’Afrique mais à l’origine de fièvres hémorragiques chez l’humain. Leur létalité moyenne est d’environ 50 % mais elle varie selon les épidémies et les souches, et elle a déjà dépassé les 80 %3. Deux traitements à base d’anticorps monoclonaux sont désormais recommandés par l’OMS contre la souche d’Ebola la plus dangereuse4, ainsi que deux vaccins, même si des travaux de recherche sont encore en cours pour déterminer les meilleurs schémas vaccinaux5.

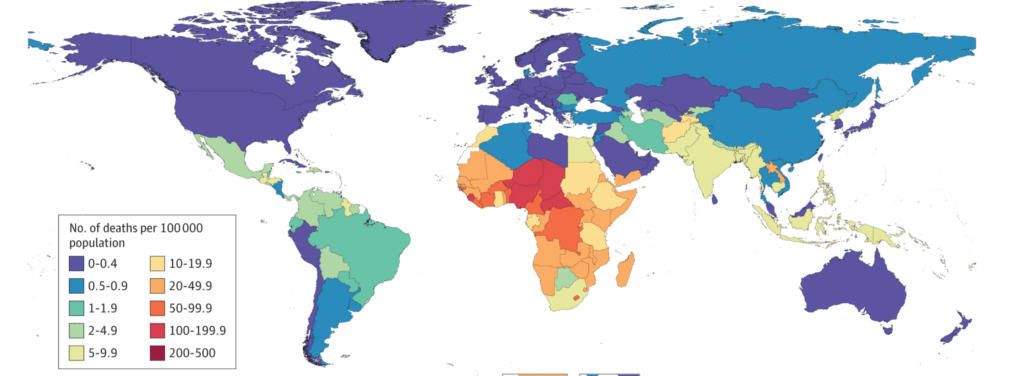

On peut se réjouir de la réduction de la létalité de différents virus grâce aux vaccins et aux traitements. Mais il ne faut pas oublier que leur disponibilité est extrêmement inégale dans le monde et varie selon les zones géographiques, les situations géopolitiques ou les ressources financières. Toutes les populations n’ont pas les mêmes chances face à un même agent infectieux6.

De la létalité théorique à la mortalité réelle

Certains virus deviennent particulièrement dangereux quand ils déclenchent des maladies spécifiques : la forme sévère de la fièvre jaune ou le syndrome pulmonaire provoqué par certains Hantavirus, transmis par des rongeurs7, peuvent dépasser les 50 % de létalité. Mais heureusement, ces formes cliniques sont relativement rares. Ce qui illustre un autre paramètre à prendre en compte pour évaluer la dangerosité d’un virus : le nombre de personnes qu’il infecte et rend effectivement malades. Le virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, transmis par les tiques, a par exemple de quoi inquiéter avec son taux de létalité d’environ 40 %. Il est donc surveillé et étudié, mais alors qu’il est présent depuis des décennies et endémique dans certains pays, moins de 20 000 cas ont été répertoriés au total8.

Pour évaluer l’impact réel d’un virus, il paraît pertinent de s’intéresser au nombre de décès qu’il a effectivement provoqués. De ce point de vue, le VIH et ses 40 millions de morts en quarante ans reste le principal fléau actuel, mais le SARS-CoV‑2 a touché tellement de personnes et a eu tant d’impacts indirects que la pandémie de Covid-19 pourrait avoir causé plus de 18 millions de décès en seulement deux ans, soit environ treize fois plus que le VIH sur la même période9. Ce nombre considérable reste inférieur aux conséquences de la grippe espagnole, qui aurait emporté au moins 50 millions de vies en 1918 et 1919, dans un contexte compliqué par la Première Guerre mondiale10. Cette pandémie est considérée comme une des pires qu’ait traversé l’humanité.

Néanmoins, plus on remonte le temps, plus il est difficile de faire des estimations, et les comparaisons perdent de leur pertinence si on ne prend pas en compte l’augmentation du nombre d’humains cohabitant sur notre planète. Si on écarte les pestes, causées par des bactéries, la pire pandémie est vraisemblablement celle provoquée par la variole. Un taux de mortalité d’environ 30 %, des séquelles importantes chez une partie des survivants, des millénaires de propagation et 300 millions de victimes au cours du seul vingtième siècle : il y a de quoi trembler12. Cette maladie, amenée en Amérique par les conquistadors, aurait même joué un rôle fondamental dans la conquête du Nouveau Monde, car la population native n’était pas du tout immunisée13. Mais la variole est aussi un des plus grands succès de l’humanité : c’est la seule maladie humaine officiellement éradiquée, depuis 1979, grâce à la vaccination.

Différentes raisons de s’inquiéter

La mortalité d’un virus est forcément une donnée marquante, mais c’est loin d’être le seul paramètre à prendre en compte pour évaluer sa dangerosité. L’impact peut par exemple être considéré comme plus grave quand il concerne certaines populations, comme les enfants. Ainsi, les rotavirus ne paraissent pas très menaçants s’ils sont présentés comme responsables de gastro-entérites. Mais ils touchent particulièrement les enfants de moins de cinq ans, chez qui ils peuvent provoquer des déshydratations graves entraînant des hospitalisations. Plus de 180 000 enfants en sont morts en 2017, principalement dans des pays à revenus faibles et intermédiaires14.

Par ailleurs, la dangerosité d’un virus dépend beaucoup de son taux et de ses modes de transmission. La rougeole est particulièrement impressionnante à cet égard : une personne infectée peut en contaminer une quinzaine d’autres, ce qui rend cette maladie très difficile à maîtriser. Elle est tellement contagieuse que sa propagation ne peut être stoppée que si 95 % de la population est immunisée. Or la couverture vaccinale n’atteint pas ce niveau partout dans le monde, loin de là, y compris en Europe15. Si bien qu’aucun pays n’a réussi à se débarrasser de cette maladie mortelle, qui reste un sujet d’inquiétude pour les agences de santé16.

Les trois coronavirus qui ont posé problème ces vingt dernières années illustrent l’importance de la contagiosité dans le danger présenté par un virus. Le MERS-CoV, apparu en Arabie Saoudite en 2012, paraît inquiétant avec son taux de létalité d’environ 35 % mais il a entraîné moins de 1 000 décès au total car il se transmet très mal entre humains : la plupart des cas résultent d’un contact avec des dromadaires porteurs du virus18. À l’inverse, le SARS-CoV‑2 a un taux de létalité assez bas (et difficile à estimer pour l’instant car il change selon les variants, l’âge, le niveau d’immunisation…), mais il a provoqué beaucoup plus de décès car il a infecté plus de personnes.

De son côté, le SARS-CoV‑1, apparu en 2002 et responsable du SRAS (Syndrome respiratoire aigu sévère), avait une contagiosité comparable à celle du SARS-CoV‑2 au début de la pandémie, et des modes de transmission similaires. Pourtant, ce virus létal dans près de 10 % des cas a été stoppé en seulement quelques mois, alors que son cousin plus récent est devenu incontrôlable… Parce que les porteurs du SARS-CoV‑1 n’étaient contagieux que lorsqu’ils étaient symptomatiques. Il était donc facile de mettre en place des quarantaines efficaces. Le SARS-CoV‑2 peut quant à lui être transmis par des personnes ne présentant aucun symptôme, ce qui le rend beaucoup plus difficile à arrêter. La contagiosité des asymptomatiques constitue donc elle aussi un facteur de dangerosité. Elle explique d’ailleurs en partie la propagation du VIH, dont les porteurs peuvent être contaminants pendant une dizaine d’années avant de développer des symptômes.

Au-delà des décès

Pour finir, évaluer la dangerosité d’un virus nécessite de considérer l’ensemble de ses conséquences qui, comme l’a bien montré la pandémie de Covid-19, ne se limitent pas à la mortalité. Les hospitalisations, susceptibles de saturer un système de santé, et les séquelles à long terme, qui ont des implications sanitaires mais aussi sociales et économiques, peuvent également être importantes. C’était le cas avec la variole, qui provoquait des cicatrices, notamment sur le visage, mais pouvait aussi rendre aveugle. La poliomyélite, presque disparue grâce à la vaccination mais qui circule encore au Pakistan et en Afghanistan, peut quant à elle provoquer des paralysies permanentes19. Et la fièvre de Lassa, endémique en Afrique de l’Ouest, cause des surdités et des myocardites20.

La liste des virus dont les conséquences persistent dans le temps est longue : on pourrait y ajouter ceux qui favorisent le développement de cancers, comme les papillomavirus ou les virus des hépatites B et C21, ceux susceptibles d’entraîner des symptômes plus lourds lorsqu’ils se réactivent après l’infection d’origine (comme le virus de la varicelle, également responsable du zona) ou ceux qui, initialement perçus comme plutôt inoffensifs, semblent en fait liés à des maladies graves. L’exemple le plus récent étant le virus d’Epstein-Barr, un herpès présent chez 90 % de la population, qui est manifestement associé au développement de la sclérose en plaques22.

Une fois tous ces éléments pris en compte, il parait illusoire d’identifier LE virus le plus dangereux. Mais les avoir en tête permet de savoir quels virus surveiller de près et de s’interroger sur les moyens de rendre chacun d’entre eux le moins dangereux possible, notamment en abolissant les inégalités d’accès aux traitements et aux outils de prévention qui fracturent encore le monde. Cette réflexion doit évidemment être élargie aux agents infectieux non viraux : bactéries, champignons et autres parasites, comme les Plasmodium responsables du paludisme. L’approche One Health, une seule santé, rappelle également que les humains font partie d’écosystèmes et que les questions sanitaires doivent être pensées à l’échelle de l’environnement23.