Peut-on soigner la déficience intellectuelle associée à la trisomie 21 ?

- Aujourd'hui, des recherches s'intéressent à la possibilité de traiter la déficience intellectuelle qui est associée à la trisomie 21 (T21).

- Des scientifiques montrent que l'amélioration de la qualité du sommeil chez les enfants porteurs de T21 favorise leur développement intellectuel et comportemental.

- Le dépistage du syndrome d'apnées obstructives du sommeil dès l'âge de 6 mois serait notamment bénéfique pour le développement de ces enfants.

- La Leucettinib-21 est un candidat-médicament pour traiter la déficience intellectuelle, qui pourrait corriger les troubles cognitifs associés à la T21 ou à la maladie d'Alzheimer.

- Même s’il existe plus de 5 millions de personnes atteintes de trisomie 21 dans le monde et que ces recherches contribuent au traitement d’autres maladies, leur financement reste difficile.

Environ 70 000 personnes1 sont porteuses de trisomie 21 (T21) en France, une anomalie génétique qui se caractérise par la présence dans les cellules d’un exemplaire supplémentaire, plus ou moins complet, du chromosome 21. Le seul facteur de risque connu à ce jour est l’âge de la mère, avec un risque accru en cas de conception tardive, surtout après 40 ans.

La présence de ce chromosome surnuméraire perturbe l’expression de certains gènes, augmentant les risques d’anomalies physiques, comme l’hypotonie musculaire et l’hyperlaxité des ligaments, ou de certaines malformations, le plus souvent curables, telles que les cardiopathies ou les malformations digestives.

Cette particularité provoque également une déficience intellectuelle d’intensité très variable selon les individus, en général de légère à modérée. Cette diminution des performances intellectuelles touche les axes de la conceptualisation, de l’adaptation et de la communication ; la capacité de sociabilisation des personnes porteuses de T21 est en revanche souvent très bonne. La trisomie 21 est par ailleurs associée à un vieillissement précoce, avec le développement d’une démence ou d’une maladie d’Alzheimer qui peut débuter dès l’âge de 35–40 ans. En France, l’espérance de vie d’une personne porteuse de T21 atteint aujourd’hui 60 ans.

Traiter les apnées du sommeil pour améliorer le développement intellectuel

L’environnement, l’éducation et les comorbidités jouent un rôle important dans le développement cognitif des enfants porteurs de T21. La professeure Brigitte Fauroux s’est ainsi intéressée à un facteur d’aggravation potentiel de la diminution des performances intellectuelles : la qualité du sommeil. « J’avais l’intuition que le retard des enfants avec déficience intellectuelle était aggravé par des apnées du sommeil non détectées dès les premiers mois de vie », explique-t-elle. Le syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS) est caractérisé par la fermeture répétée des voies aériennes supérieures pendant le sommeil, et par une mauvaise qualité du sommeil, ponctué de réveils. Le SAOS est particulièrement fréquent chez les patients porteurs de T21 du fait d’un défaut de développement de la partie moyenne du visage et de l’hypotonie des muscles dilatateurs des voies aériennes supérieures.

Pendant les apnées, le cerveau est privé d’oxygène, essentiel au bon développement neurocognitif et comportemental, notamment chez le jeune enfant. Les directives actuelles de suivi de l’enfant porteur de l’anomalie chromosomique recommandent ainsi un dépistage systématique du SAOS par polysomnographie, avant l’âge de 4 ans. « Mais ces recommandations n’étant pas fondées sur des études scientifiques, le moment optimal pour le dépistage et le cas échéant, la prise en charge de l’apnée, restait flou », poursuit Brigitte Fauroux.

Grâce à un financement de la Fondation Jérôme Lejeune, les chercheurs de Necker et l’Institut Jérôme Lejeune ont donc tenté d’évaluer l’impact d’une détection et d’un traitement précoces du SAOS chez l’enfant dès l’âge de 6 mois ; c’était la première fois que ce type d’études était mené dans le monde.

L’équipe a suivi 40 nourrissons suivis à l’Institut Jérôme Lejeune, premier centre de soin et de recherche en Europe spécialisé dans la trisomie 21, qui ont bénéficié de polysomnographies à domicile tous les 6 mois, de l’âge de 6 mois à l’âge de 3 ans. En cas de diagnostic de SAOS, la prise en charge était faite à l’hôpital Necker, et consistait le plus souvent en une chirurgie ORL pour traiter l’obstruction des voies aériennes supérieures. Le développement neurocognitif de ces enfants a ensuite été évalué à l’âge de 3 ans, et comparé à celui d’un groupe de 40 enfants de 3 ans porteurs de T21, mais ayant reçu un suivi standard, sans les explorations systématiques du sommeil. Les résultats, publiés dans The Lancet Regional Health – Europe en octobre 20242, révèlent à la fois la très grande prévalence du SAOS chez les enfants dès 6 mois (39 enfants concernés sur les 40 enfants considérés, dont 21 avaient un SAOS sévère), et d’autre part un meilleur développement intellectuel et comportemental chez les enfants dépistés (avec notamment un score médian de 55,4 au test global de développement Griffiths III chez les enfants traités contre 50,7 pour le groupe « témoin »).

Un dépistage du SAOS dès l’âge de 6 mois avec une prise en charge précoce offrirait ainsi des bénéfices à long terme sur le développement socio-émotionnel, l’apprentissage et les aptitudes à la communication des enfants porteurs de T21. Le diagnostic par polysomnographie est toutefois délicat à mettre en œuvre à grande échelle sur des enfants aussi jeunes, et Brigitte Fauroux insiste sur la nécessité de développer de nouveaux outils diagnostiques. « Pour être réellement efficaces, nous avons besoin de dispositifs fiables, non invasifs, peu coûteux, et pouvant être utilisés à domicile. »

Un candidat-médicament pour corriger la déficience intellectuelle

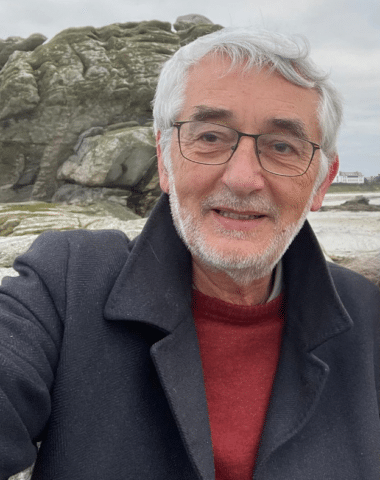

Une seconde piste prometteuse, cette fois pour traiter la déficience intellectuelle elle-même, nous amène dans le Finistère, à Roscoff, au sein de la start-up Perha Pharmaceuticals. La société, financée pour moitié par des fonds publics ou issus de fondations, et pour moitié par des levées de fonds privés, travaille sur un candidat-médicament, la Leucettinib-21, qui pourrait à la fois corriger les troubles cognitifs associés à la T21 et ceux associés à la maladie d’Alzheimer3. « Plusieurs études sur modèles murins ont montré que la suractivité d’un même gène localisé sur le chromosome 21, DYRK1A, était impliquée dans l’une et l’autre famille de troubles », explique Laurent Meijer, président de Perha Pharmaceuticals et ancien directeur de recherches au CNRS. « Nous avons donc cherché comment réduire cette activité, et fini par identifier une molécule très prometteuse fabriquée par une éponge marine, la Leucettamine B ».

La société a ainsi synthétisé des centaines de dérivés de la Leucettamine B pour en améliorer les caractéristiques, avant de tomber sur la Leucettinib-21, aujourd’hui protégée par 4 brevets. Après les traditionnelles études de tolérance/toxicité chez l’animal, et les premiers résultats concluants sur l’efficacité de la molécule sur les capacités cognitives de modèles animaux, le candidat-médicament est actuellement en essais cliniques de phase 1 pour démontrer son innocuité. 120 personnes participent à ces essais, qui dureront jusqu’en avril 2025 : 96 volontaires sains, 12 adultes porteurs de T21 et 12 patients atteints d’Alzheimer. Si les résultats sont concluants, les essais de phase 2 sur des enfants porteurs de T21 pourraient être réalisés en 2026, afin d’évaluer les impacts sur leur courbe de développement cognitif.

Fin 2024, la société bordelaise AelisFarma a quant à elle annoncé avoir obtenu des résultats prometteurs pour les essais de phase 1 sur 2 sur un autre candidat-médicament, AEF0217, qui cible les récepteurs CB1, qui contrôlent les processus de mémorisation et de cognition, ainsi que la régulation de l’humeur. Des essais cliniques de phase 2 devraient débuter mi-2025.

Des recherches difficiles à financer

Ces résultats sont d’autant plus encourageants que les recherches visant à corriger le déficit intellectuel associé à la T21 restent rares. « Notre société est très dure avec les déficits mentaux, et la trisomie 21 n’intéresse pas grand monde », explique Laurent Meijer. Au regard de la loi, la T21 fait partie des affections « d’une particulière gravité, reconnue comme incurable au moment du diagnostic » pour lesquelles une interruption médicale de grossesse (IMG) peut être pratiquée, jusqu’au dernier jour de grossesse. La France est l’un des pays où le dépistage prénatal de la trisomie 21 est le plus fréquent : en 2021, plus de 90,9 % des femmes enceintes y avaient recours selon un rapport de l’Inserm4.

Une étude datant de 2008 indiquait qu’en région parisienne, près de 95 % des grossesses pour lesquelles une T21 avait été détectée donnaient lieu à une IMG5. « Ainsi, le plus souvent, nos interlocuteurs considèrent que la T21 n’est pas un problème, puisqu’il existe un dépistage et qu’il conduit dans une immense majorité des cas à une interruption de la grossesse. Or, il y a plus de 5 millions de trisomiques dans le monde. Et la trisomie 21 ouvre la porte sur des traitements de maladies qui concernent la population générale, telles que la maladie d’Alzheimer, le diabète, l’infarctus du myocarde ou différentes leucémies. Trouver des financements pour effectuer des recherches sur la T21 reste pourtant très difficile », conclut Laurent Meijer. On estime qu’un fœtus sur 700 serait porteur d’une T21.