Dépression et microbiote : « Une grande révolution médicale arrive »

D’après vos recherches 12, la dépression n’est pas seulement une maladie du cerveau, c’est aussi un trouble intestinal. Pouvez-vous expliquer cela ?

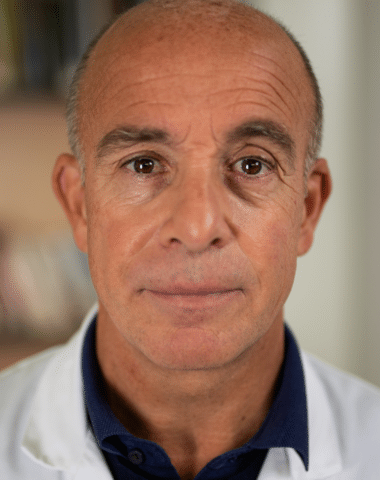

Pierre-Marie Lledo. Ces études s’appuient sur le concept de l’holobionte, qui est de plus en plus défendu en biologie et qui repose sur la notion de « symbiose mutualiste ». Il propose une conception des êtres vivants plutôt comme des « supra-vivants », dont les systèmes seraient en communication permanente, et qui partageraient leurs corps avec de nombreux micro-organismes comme ceux que l’on trouve dans l’intestin. Selon ce concept, « le tout est plus que la somme de ses parties » pour détourner Aristote. Gérard a écrit de magnifiques articles, comme celui dans le journal PNAS, sur cette notion de symbiose dans le vivant 3.

Gérard Eberl. Même si les immunologistes travaillent depuis plus d’un siècle sur le système immunitaire, ce n’est que depuis peu que l’on peut interagir efficacement avec nos collègues d’autres disciplines – notamment des neurosciences. Nous savons maintenant que l’on ne peut pas considérer le système immunitaire sans considérer le cerveau, ou considérer le cerveau sans considérer le microbiote ou le système immunitaire.

P‑ML. La perturbation de la communication entre ces trois systèmes provoque des maladies comme la dépression, ou d’autres pathologies mentales liées à un défaut de développement du cerveau. Ce constat nous conduira vers une grande révolution médicale !

Sait-on si le stress entraîne une perturbation du microbiote ou si c’est plutôt la perturbation du microbiote qui favorise l’apparition de symptômes dépressifs ?

GE. Là, on est vraiment proche de l’œuf et de la poule ! C’est souvent comme ça en immunologie. Le microbiote change de structure parce que son hôte exerce une pression sur lui, par le système nerveux ou le système immunitaire. Puis le déséquilibre du microbiote va induire des changements dans les systèmes immunitaires et nerveux qui vont perpétuer ce phénomène. C’est une causalité circulaire.

D’ailleurs, il est plus facile de comprendre comment le microbiote agit sur l’hôte que l’inverse, notamment parce qu’il existe de nombreuses façons de changer la structure du microbiote. Il peut être perturbé à cause d’un changement du comportement alimentaire, du stress qui influe sur le mouvement péristaltique ou le système immunitaire. Il faut néanmoins dire que nous étudions ces effets principalement chez la souris, et qu’il y a beaucoup de façons d’expliquer qu’une souris chroniquement déprimée change son microbiote. On n’a donc pas encore cherché à savoir comment cela était arrivé dans nos modèles, ce qui demanderait des années d’investigation.

Vous n’avez pas étudié en détail le microbiote des souris et sa composition, mais vous avez quand-même échangé le microbiote d’une souris avec une autre. Qu’avez-vous observé ?

GE. Nous avons transféré le microbiote d’une souris stressée à une autre, saine, qui est elle aussi devenue stressée et déprimée, et chez laquelle nous avons constaté une faible présence des lactobacilles (une famille de bactéries intestinales). Ce qui est intéressant, c’est qu’en corrigeant cette baisse en lactobacilles avec une souche particulière de lactobacille (reuteri), nous avons pu restaurer un phénotype non déprimé.

P‑ML. Le stress chronique à l’origine de la dépression de l’animal s’accompagne donc d’un déséquilibre, quoique mineur, de la composition du microbiote. Si nous n’avons pas établi les facteurs à l’origine de cette dysbiose [déséquilibre du microbiote], nous avons au moins démontré qu’il suffisait de complémenter l’alimentation en lactobacilles pour restaurer l’équilibre initial du microbiote intestinal, et observer ainsi un effet antidépresseur.

GE. L’interaction entre le microbiote et le cerveau est médiée dans ce cas par ce que l’on appelle le système « endocannabinoïde ». Le manque de lactobacilles chez les souris « déprimées » conduit à une baisse de l’acide arachidonique, précurseur des endocannabinoïdes circulant dans leurs corps. Cette baisse a elle-même des effets sur l’hippocampe, une zone du cerveau impliquée la dépression.

Nous avons démontré qu’il suffisait de complémenter l’alimentation en lactobacilles pour restaurer l’équilibre initial du microbiote intestinal, et observer ainsi un effet antidépresseur.

Peut-on adapter vos observations à l’humain ?

P‑ML. Pour nous, ce n’est pas un grand saut. On espère avoir mis le doigt sur un nodule fondamental entre le microbiote et son action sur l’hippocampe à travers les endocannabinoïdes. Ces trois partenaires sont aussi présents chez l’humain, il reste à lancer des études cliniques pour étudier le rôle antidépresseur des lactobacilles et d’autres espèces bactériennes qui colonisent nos intestins.

Va-t-on donc traiter la dépression avec des greffes de matière fécale ?

P‑ML. Les transferts fécaux sont complexes parce que l’espèce humaine présente une grande diversité de microbiotes. Apporter en grand nombre d’autres espèces de bactéries, c’est prendre le risque de rompre un équilibre harmonieux. En revanche, on peut supposer que les probiotiques de nouvelle génération, des bactéries de synthèse, n’auront pas d’effet sur l’équilibre.

GE. Plutôt que de faire des transferts fécaux, il est préférable d’ajouter des bactéries au microbiote existant – soit avec certains probiotiques classiques, découverts il y a 100 ans à l’Institut Pasteur notamment, soit avec des solutions de nouvelle génération. En identifiant des bactéries et les gènes qui contribuent à ces processus biologiques, il est possible de générer des bactéries synthétiques génétiquement modifiées.

Elles associeraient les gènes de différentes bactéries, afin de produire exactement ce dont on a besoin. Ce serait une solution pour aller au-delà des probiotiques classiques, qui ont un effet non-négligeable mais tout-de-même limité. Quand bien même il existerait des résistances du public ou des autorités envers les bactéries synthétiques ou recombinées, cette approche serait beaucoup plus sûre que des transferts fécaux.

Comment peut-on appliquer concrètement ces découvertes pour soigner des patients ?

P‑ML. Notre travail devrait inciter le monde de la clinique à avoir une vision plus holistique de la dépression. Sous le terme générique « dépression », on trouve probablement plusieurs formes pathologiques de troubles de l’humeur qui n’ont rien à voir sur le plan biologique. Pour certaines, des antidépresseurs courants suffiront, mais pas pour d’autres. Rappelons que 30 % des patients pris en charge résistent à tous les traitements médicamenteux !

Notre approche peut aider à cibler une sous-catégorie de personnes dépressives dont les récepteurs endocannabinoïdes de l’hippocampe ne seraient pas suffisamment activés, faute d’antagonistes naturellement produits par les bactéries intestinales. Les psychiatres et biologistes devraient commencer à chercher chez leurs patients des indicateurs de ces voies métaboliques déficientes. Actuellement, des centres experts réalisent ces tests, au moins pour la recherche, en constituant des cohortes de patients avec des prises de sang analyses biologiques, mais cela devrait être fait plus systématiquement.

GE. On parle beaucoup des maladies psychosomatiques, caractérisées par une traduction corporelle des états mentaux. Mais la composante inversée, le « somatopsychique », n’est pas encore entré dans le vocabulaire. Est-ce le mental qui rend malade le physique, ou est-ce le physique qui nuit au mental ? Cela s’inscrit dans le concept de l’holobionte. Le cerveau baigne dans l’environnement et l’environnement du corps est contrôlé, régulé par le cerveau. C’est une boucle de rétroaction ! Il est donc nécessaire de considérer également le soma pour soigner le mental.