Migration : les effets du dérèglement climatique

- À l’été 2024, l’Indonésie déménage sa capitale de Jakarta à Nusantara pour des raisons climatiques : elle s’enfonce en raison de l’urbanisation et du pompage des eaux souterraines.

- Le changement climatique a des effets directs et indirects sur la migration : destruction des biens, diminution de la productivité agricole, plus grande circulation des maladies…

- Les flux migratoires sont aujourd’hui surtout constitués d’hommes en âge de travailler mais les évènements climatiques extrêmes entraîneront la migration de familles entières.

- Il est difficile d’isoler l’impact du changement climatique des autres facteurs de migration car le changement climatique interagit avec les facteurs sociaux.

- Certaines régions sont vulnérables : les petites îles du Pacifique sont les plus touchées par la hausse du niveau marin et L’Asie du Sud-Est est menacée par les inondations.

À l’été 2024, le président indonésien inaugurait Nusantara, la nouvelle capitale du pays. L’État devient ainsi le premier à déménager sa capitale pour, entre autres, des raisons climatiques : l’ancienne capitale, Jakarta, s’enfonce1 en raison de l’urbanisation et du pompage des eaux souterraines, et les impacts – notamment les inondations – s’aggravent avec la montée du niveau des mers. En France, l’expropriation puis la destruction en 2023 du Signal, une résidence à Soulac-sur-Mer menacée par le recul du trait de côte, marque les esprits. Le climat – et son évolution – pousse les femmes et les hommes à se déplacer sur la planète. En 2023, plus de 26 millions de déplacements ont été recensés à l’intérieur des frontières en raison des catastrophes naturelles, et notamment des inondations et des tempêtes, d’après le rapport mondial sur le déplacement interne de 2024.

Quels sont les facteurs de migration ? Le climat figure-t-il dans cette liste ?

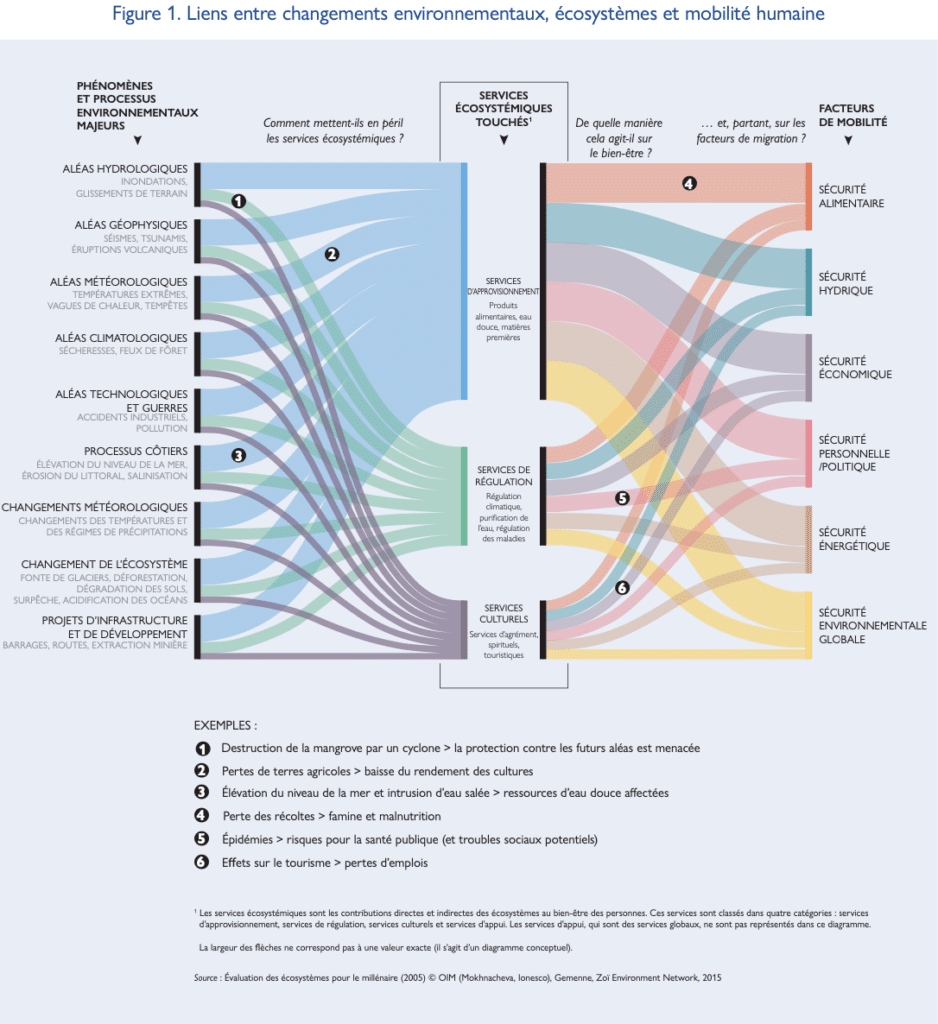

Katrin Millock. Les facteurs déterminant les migrations sont multiples : économiques, sociaux, politiques, démographiques, culturels. Les conditions météorologiques peuvent affecter chacun de ces facteurs. Par exemple, un ouragan peut créer un choc pour les individus, et entraîner une baisse de revenus à l’origine d’une migration.

Pouvez-vous nous détailler comment le changement climatique modifie les phénomènes migratoires ?

Le changement climatique a des effets directs et indirects sur la migration. L’effet direct le plus évident est la destruction de biens lors de phénomènes météorologiques extrêmes, ce qui entraîne souvent des déplacements temporaires. La diminution de la productivité agricole à la suite de sécheresse constitue un autre effet direct : dans les pays où une grande partie de la population vit de l’agriculture, cela entraîne une diminution des revenus et donc des migrations. Les effets directs du changement climatique – comme une plus grande circulation des maladies vectorielles – peuvent enfin rendre certaines régions inhabitables.

L’un des effets indirects documentés concerne l’impact sur l’économie. Il a été observé que ceux qui migrent ne sont pas toujours les personnes directement impactées. Par exemple, les prix d’une culture affectée par la sécheresse peuvent augmenter : cette hausse des prix peut pousser les consommateurs à migrer.

Le changement climatique affecte-t-il uniquement le nombre de personnes déplacées, ou a‑t-il d’autres impacts sur les phénomènes migratoires ?

Le changement climatique a différents impacts sur les phénomènes migratoires. Il n’existe pas de réponse unique, cela dépend beaucoup du contexte local. Nous savons par exemple qu’à l’avenir, la composition des flux migratoires va être affectée. Si aujourd’hui, nous observons plutôt des déplacements d’hommes en âge de travailler, les évènements climatiques extrêmes vont entraîner une migration de détresse, c’est-à-dire au cours de laquelle des familles entières se déplacent. Nous observons également dans beaucoup d’études que les évènements extrêmes sont plutôt associés à des déplacements temporaires sur de courtes distances, souvent à l’intérieur même du pays. À l’inverse, les phénomènes lents, comme la désertification, créent plutôt des flux migratoires permanents. En Inde2 et en Afrique3, différentes études ont mis en évidence une urbanisation induite par la hausse des températures, mais uniquement pour les villes disposant d’un réseau de transport et d’opportunités d’emploi dans d’autres secteurs que le secteur agricole.

Mais comme le souligne le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) dans son dernier rapport4, il reste aujourd’hui de nombreuses incertitudes sur les retombées du changement climatique sur les flux migratoires.

Pourquoi ?

Il est difficile d’isoler l’impact du changement climatique des autres facteurs de migration. Le changement climatique interagit avec les facteurs sociaux : par exemple, des études montrent que les institutions politiques sont dépendantes à long terme de notre environnement et du changement climatique. Cependant, elles influencent elles-mêmes les processus migratoires.

Le deuxième obstacle est méthodologique. Pour pouvoir isoler l’impact du changement climatique, il faut s’assurer que les autres facteurs restent constants. Or, le changement climatique est un processus à long terme, au cours duquel les autres facteurs évoluent aussi. Pour pallier cette difficulté, la plupart des études s’intéressent aux évènements météorologiques extrêmes, des processus quasi instantanés. Mais ces études ne permettent donc pas d’évaluer complètement les effets du changement climatique.

À cela s’ajoutent des problèmes de données : en climatologie, on considère que l’impact du changement climatique est visible sur une période d’au minimum 30 ans, et souvent plus. Or, les données socio-économiques couvrent souvent des périodes plus courtes. Nous ne disposons même pas de données de référence antérieures au changement climatique : les plus anciennes données complètes sur la migration internationale remontent à 1960 !

A‑t-on une idée des retombées futures du changement climatique sur les flux migratoires ?

À ma connaissance, seules deux études fournissent des résultats robustes. Dans Science, deux auteurs s’appuient sur les demandes d’asile en Union européenne pour évaluer les retombées de la hausse des températures dans les pays du Sud5. Ils observent qu’entre 2000 et 2014, les demandes d’asile augmentent lorsque les températures s’éloignent d’un optimum d’environ 20 °C – la température optimale pour l’agriculture. Ils estiment ainsi que les demandes pourraient augmenter de 28 % (soit environ 100 000 demandes supplémentaires par an) d’ici 2100 pour un scénario d’émissions de gaz à effet de serre moyen (RCP 4.5). En 2022, dans le Journal of the European Economic Association6, une autre équipe estime à 45, 62 ou 97 million (selon les scénarios futurs d’émissions de gaz à effet de serre) le nombre de migrants climatiques supplémentaires (en âge de travailler) d’ici la fin du siècle. Même si les projections sont chiffrées, il faut considérer ces résultats comme des ordres de grandeur au regard des incertitudes.

Certaines régions ou populations sont-elles plus vulnérables ?

Cela dépend beaucoup des manifestations du changement climatique. Les petites îles du Pacifique sont, par exemple, les plus touchées par la hausse du niveau marin. L’Asie du Sud-Est est majoritairement menacée par les inondations, tandis que les flux des populations du pourtour méditerranéen, d’Afrique de l’Ouest et d’Asie seront affectés par la sécheresse et les températures extrêmes. Les migrations liées à la baisse de productivité agricole vont plutôt toucher l’Amérique du Sud, Centrale et certaines parties de l’Afrique. Enfin, le facteur démographique est un déterminant important des flux migratoires et il va être prépondérant à l’avenir en Afrique.

Nous savons également que ce sont les ménages les plus aisés qui ont les ressources pour migrer. Les ménages les plus pauvres sont piégés sur place, et les études montrent que le changement climatique va entraîner une hausse des inégalités, de la pauvreté et de la mortalité pour ceux qui n’ont pas la possibilité de partir. Il est crucial que les organismes internationaux prennent en considération ces populations immobiles.

Propos recueillis par Anaïs Marechal

Pour aller plus loin :

- Benonnier, T., K. Millock and V. Taraz. « Long-term Migration Trends and Rising Temperatures: The Role of Irrigation », Journal of Environmental Economics and Policy 11(3), 307–330, 2022.

- Becerra-Valbuena, L. and K. Millock. « Gendered Migration Responses to Drought in Malawi », Journal of Demographic Economics 87(3), 437–477, 2021.

- Cattaneo, C., M. Beine, C. Fröhlich, D. Kniveton, I. Martinez-Zarzoso, M. Mastrorillo, K. Millock, E. Piguet and B. Schraven. « Human Migration in the Era of Climate Change », Review of Environmental Economics and Policy 13(2), 189–206, 2019.