10 ans après l’Accord de Paris, qui sont les « bons élèves » du G20 ?

- L’Accord de Paris, traité international visant à maintenir l’augmentation de la température mondiale en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, fête ses 10 ans.

- La température moyenne au cours de la dernière décennie s’élevait déjà à 1,1 °C de plus qu’à la période préindustrielle et la trajectoire d’atténuation est encore loin de répondre aux objectifs fixés.

- Cependant, certains pays se distinguent par des mesures d’atténuation efficaces et ont réussi à entamer une décrue de leurs émissions de gaz à effet de serre.

- 10 régions et nations du G20 ont atteint leur pic d’émission, un prérequis indispensable pour atteindre la neutralité carbone.

- Parmi les pays qui montrent des ambitions importantes, on peut citer le Royaume-Uni, l’Afrique du Sud ou encore le Chili.

L’Accord de Paris fête ses dix ans. Ce traité international juridiquement contraignant vise à maintenir l’augmentation de la température moyenne mondiale bien en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels1. 10 ans après son adoption… où en est-on ? « Il y a des preuves de progrès, mais le rythme doit considérablement s’accélérer », résume Anna Pérez Català. Certains pays se distinguent par des mesures d’atténuation efficaces et ont entamé une décrue de leurs émissions de gaz à effet de serre, montrant qu’il est possible de mettre l’humanité sur la bonne voie. Les solutions sont en effet très bien connues : développer les énergies renouvelables, électrifier les systèmes urbains, améliorer l’efficacité énergétique et la gestion agricole, ou encore réduire les pertes de denrées alimentaires2. Il est indispensable d’atteindre la neutralité carbone, c’est-à-dire de ne pas émettre plus de CO2 que les puits de carbone sont capables d’en absorber.

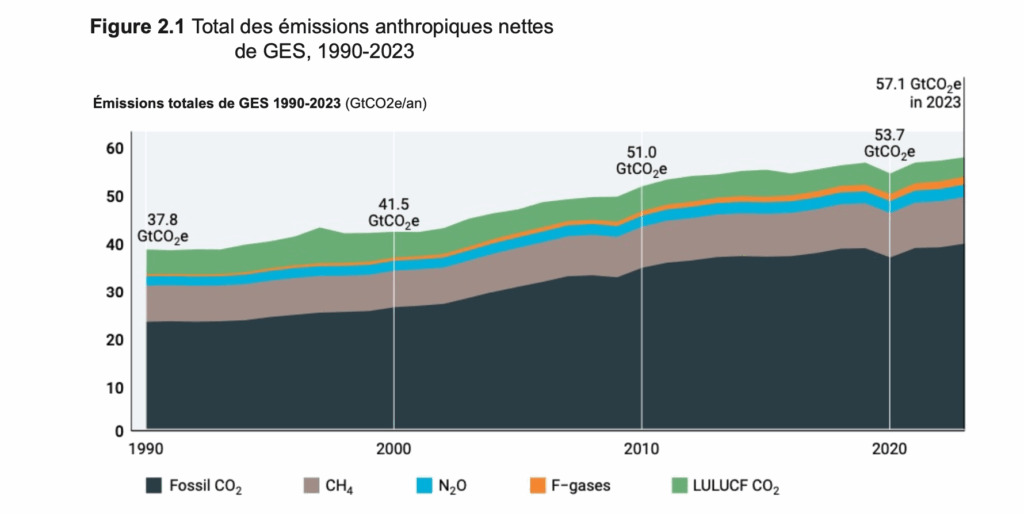

La température moyenne au cours de la dernière décennie s’élevait déjà à 1,1 °C de plus qu’à la période préindustrielle3. Soyons clairs : si de « bons élèves » sont présentés dans cet article, la trajectoire d’atténuation est encore loin de répondre aux objectifs de l’Accord de Paris. En 2023, les émissions de gaz à effet de serre (GES) atteignent un nouveau record après des années de croissance : 57,1 milliards de tonnes de CO2 équivalent (une unité prenant en compte l’ensemble des GES4). Les projections montrent que les politiques actuelles sont compatibles avec un réchauffement de 2,7 °C à 3,1° C d’ici 2100, selon les estimations5. Dans un scénario optimiste où les États tiennent l’ensemble de leurs promesses (déclarées dans leurs contributions déterminées au niveau national et leurs engagements pour la neutralité carbone), le réchauffement atteindrait 1,9 °C d’ici la fin du siècle.

Des signaux positifs de décarbonation existent

Des signaux positifs existent. 10 régions et nations du G20 ont atteint leur pic d’émission, un prérequis indispensable pour réussir la neutralité carbone (Argentine, Australie, Brésil, Canada, Union européenne, Japon, Russie, Afrique du Sud, Royaume-Uni et États-Unis). Un rapport publié en 2021 souligne l’importance de la neutralité carbone en tant que moteur du changement7. « Même si ces changements ne se traduisent pas nécessairement par des réductions d’émissions suffisamment ambitieuses, ils contribuent à créer progressivement les conditions propices pour une décarbonation profonde dans les décennies à venir », écrivent les auteurs. D’après le rapport Emission Gap Report des Nations Unies, 107 pays – représentant 82 % des émissions globales de GES – avaient adopté des engagements pour la neutralité carbone en septembre 2024. Cinq pays – représentant 0,1 % des émissions globales – ont atteint la neutralité carbone (Bhoutan, Comores, Gabon, Guyana et Suriname8). D’après le Climate Action Tracker actualisé en décembre 2023, seules 5 régions et nations ont des objectifs de neutralité carbone à la conception adéquate : Chili, Colombie, Costa Rica, Union européenne et Royaume-Uni9.

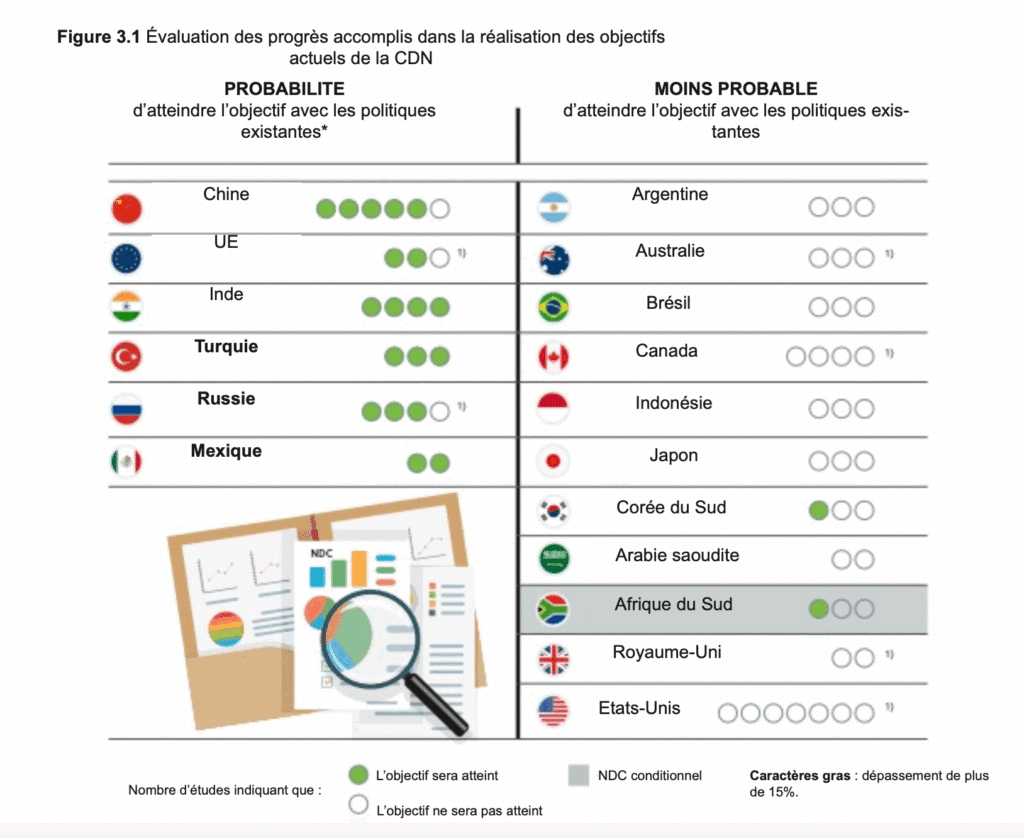

« Lorsque nous examinons les changements sociétaux ou la législation, nous constatons qu’une transition est en cours, souligne Anna Pérez Català. Les mesures actuelles ne sont pas suffisantes, mais l’Accord de Paris prévoit des révisions périodiques, cela aide à nous rapprocher des objectifs à long terme. » Instrument central de l’Accord de Paris, les contributions déterminées au niveau national (CDN) sont régulièrement actualisées. Elles reflètent les efforts de chaque pays pour réduire les émissions de GES. La dernière révision, attendue pour février 2025, est toujours en cours pour de nombreux pays. Reste qu’il existe un écart entre les ambitions et la réalité. Parmi les pays du G20, 11 ne pourraient pas atteindre leurs objectifs fixés dans leurs CDN avec les politiques actuelles. Plusieurs membres du G20 pourraient atteindre leurs objectifs, mais ces derniers n’ont été que peu, voire pas du tout, renforcés depuis l’Accord de Paris.

Des pays aux ambitions importantes contre le réchauffement climatique

Est-il possible de distinguer de bons élèves ? « Aucun pays n’est parfait, mais selon les indicateurs observés, certains pays montrent des ambitions importantes », répond Anna Pérez Català. Elle poursuit : « On peut citer le Royaume-Uni, qui a produit un CDN actualisé impressionnant, aligné sur les objectifs scientifiques et l’objectif de limiter le réchauffement à 1,5 °C. L’Afrique du Sud place également les questions climatiques au plus haut niveau du gouvernement grâce à sa commission présidentielle dédiée. Le Chili se distingue par son calcul des réductions d’émissions de façon absolue plutôt que relative. Il est essentiel de prendre en compte différents indicateurs pour déterminer si un pays est sur la bonne voie. »

Premier poste mondial d’émissions de gaz à effet de serre, l’énergie fait partie de ces indicateurs importants. Les énergies fossiles sont toujours les principales sources d’énergies mondiales, mais leur part diminue à mesure que les moyens de production solaire et éolien augmentent. Les émissions du secteur de l’énergie pourraient bientôt atteindre leur pic. Le Royaume-Uni fait partie des pays qui se distinguent par une transition énergétique rapide. Le pays est l’un des premiers à avoir légiféré en faveur d’un objectif de réduction des émissions de GES à long terme pour l’ensemble de l’économie. L’ensemble des centrales à charbon ont été fermées et les énergies renouvelables massivement déployées, notamment l’éolien en mer. Entre le début des années 2000 et 2023, les émissions de CO2 du pays sont passées d’environ 570 mégatonnes par an à 305 mégatonnes. L’Écosse, l’Autriche, le Danemark et la Californie ont également pour objectif de produire 100 % de leur électricité grâce aux renouvelables.

« Il est également important de mettre en place une transition juste et équitable, au risque de générer des réticences comme c’est le cas actuellement avec les chaudières en Allemagne et les voitures électriques en France », ajoute Anna Pérez Català. Difficile de fournir une recette miracle de la transition, tant les stratégies d’atténuation diffèrent d’une région à l’autre. Mais des exemples de réussite peuvent certainement être reproduits. « Par exemple, l’Espagne a réussi une sortie du charbon juste socialement, en formant et réemployant les anciens mineurs dans d’autres secteurs de l’économie locale, illustre Anna Pérez Català. Cela requiert une planification et des investissements importants, mais ils sont nécessaires pour assurer des transitions équitables. »

Si la croissance économique reste un objectif poursuivi par de nombreux États, le GIEC notait en 2022 que 43 pays sur 166 sont parvenus à stabiliser ou diminuer leurs émissions de GES tout en augmentant leur PIB entre 2010 et 201511. « Un groupe de pays développés, comme certains pays de l’UE et les États-Unis, et certains pays en développement, comme Cuba, sont parvenus à un découplage absolu entre les émissions de CO2 basées sur la consommation et la croissance du PIB », poursuit le GIEC. « À nouveau, une transition juste et intégrant des stratégies à long terme est cruciale pour mener à bien l’atténuation, conclut Anna Pérez Català. Les défis géopolitiques comme les guerres et les changements politiques entravent la coopération, mais nous portons beaucoup d’espoirs pour la prochaine COP au Brésil, dont les compétences diplomatiques pourraient influencer positivement les résultats. »