La prolifération des débris spatiaux dans l’orbite de la Terre

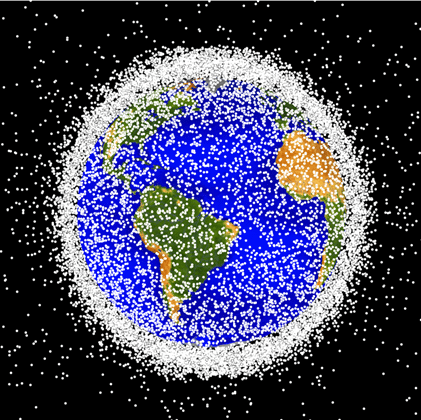

- On compte aujourd’hui 36 000 objets de plus de 10 cm dans l’espace, dont 30 000 catalogués et 6 000 non référencés.

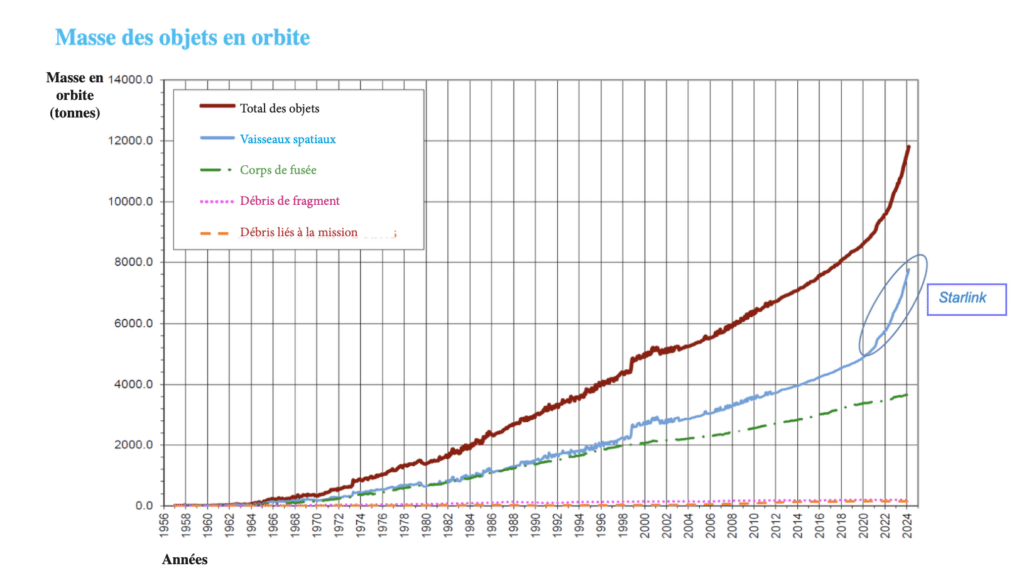

- La masse d’objets en orbite dans l’espace est de 13 486 tonnes, ce qui est un peu plus que le poids de la tour Eiffel.

- Dans la zone la plus encombrée, la génération de débris par collision est supérieure à la part de destruction naturelle par retombée dans l’atmosphère.

- Dans la zone de l’orbite à 80 km où l’on envoyait souvent les satellites d’observation, on peut toujours en envoyer, mais leur chance de destruction prématurée est de 10 %.

- Le nombre de débris spatiaux pourrait doubler en moins de 50 ans, il s’agit donc de retirer dix gros débris chaque année avant leur fragmentation et respecter la réglementation internationale en vigueur.

En 2021, on comptait 24 000 objets en orbite de plus de 10 cm dans l’espace. Où en est-on aujourd’hui ?

Christophe Bonnal. Nous sommes à 12 000 de plus. On compte aujourd’hui 36 000 objets de taille supérieure à 10 cm, dont 30 000 que l’on connaît bien. Ce sont des objets dits « catalogués », identifiés par un nom ou un numéro, dont on connaît la trajectoire. Les 6 000 restants sont des objets militaires non référencés, ou des objets que l’on a du mal à suivre en continu.

Attention, ces « objets spatiaux » peuvent être des morceaux de satellites morts ou ce que l’on appelle des « résidus d’opérations » comme des sangles, des capots… Comme un opérateur n’est pas tenu de déclarer si son satellite est vivant ou non, difficile de distinguer les objets fonctionnels des débris spatiaux, mais il existe des estimations. On compte par exemple 10 500 satellites actifs en orbite.

À partir de quand un « objet spatial » devient un débris ?

C’est difficile à dire. La définition d’un débris est « un objet spatial non fonctionnel d’origine humaine (…) ». Mais qu’est-ce qui est « non fonctionnel » ? Quand Peter Beck, de la start-up californienne Rocket Lab, a envoyé dans l’espace une boule à facettes géante d’un mètre de diamètre, la communauté scientifique a dénoncé l’inutilité du projet. Sa réponse ? La boule disco avait une fonction publicitaire, donc ne pouvait pas être catégorisée comme un débris… Au-delà de cette anecdote, le débat reste très intense, notamment avec les pays les plus pollueurs. Aujourd’hui, 96 % des débris orbitaux sont la responsabilité du trio États-Unis, Russie, Chine, à hauteur d’un tiers chacun.

Les objets spatiaux finissent par retomber naturellement dans l’atmosphère : cela ne suffit pas à désengorger l’espace ?

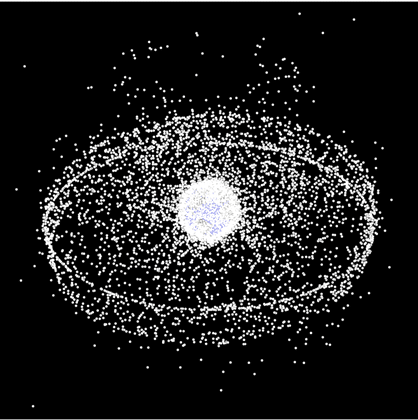

En 2023, il y a eu 2 800 arrivées en orbite pour 2 000 sorties. Ces désorbitations se font selon deux modalités : les retraits actifs, notamment quand il y a des humains dans une capsule ; et les désorbitations naturelles liées à la pression dynamique de l’atmosphère. Plus l’objet est haut, plus il descend lentement : dix ans pour un satellite à 400 km d’altitude, deux siècles pour ceux à 800 km et mille ans pour les objets à 1 000 km.

Ensuite, la masse d’objets en orbite est de 13 486 tonnes, ce qui est un peu plus que le poids de la tour Eiffel qui en fait 10 000. L’estimation classique est de compter environ 4 000 tonnes d’étages de fusées inutiles et approximativement 8 000 tonnes de satellites, dont la moitié serait non fonctionnelle. La zone la plus encombrée se situe en orbite basse entre 750 et 1 000 km. On parle alors d’objets dits LEO pour low Earth orbit. Dans cette zone, la génération de débris par collision est supérieure à la part de destruction naturelle par retombée dans l’atmosphère. Cela provoque une réaction en chaîne que l’on appelle le syndrome de Kessler.

Y a‑t-il des orbites où le syndrome de Kessler est trop important et condamne les possibilités d’y lancer des satellites ?

Pas vraiment, mais il y a l’exemple de l’orbite à 800 km où l’on envoyait préférentiellement les satellites d’observation. À cette altitude, il y a mille fois plus de débris que de satellites actifs. Cette zone « pourrie », très polluée n’est pas interdite, et l’on peut toujours y envoyer des satellites, mais leur probabilité de destruction prématurée par collision est de 10 % aujourd’hui. Mais la situation se dégrade…

Dans son dernier rapport de janvier 20253, l’IADC (Inter-Agency Space Debris Coordination Committee), soit l’agence qui regroupe les treize agences spatiales majeures du monde4, conclut que « la population des débris spatiaux pourrait doubler en moins de 50 ans ». Elle a également publié une note approuvée à l’unanimité, que l’on pourrait résumer ainsi : « Mitigation will not be enough. We need remediation. » Autrement dit : au-delà de la diminution naturelle des objets spatiaux, nous devons mettre en place des techniques de réhabilitation de l’espace.

En 2021, vous nous parliez notamment des lasers : est-ce toujours d’actualité ?

C’est une technique valable que l’on peut utiliser pour retirer les petits débris par exemple, mais il y a un million de débris de 1 cm, donc on n’a pas fini ! De plus, on parle ici de gros lasers considérés comme de l’armement : cela fait vite peur.

Pour stabiliser l’environnement, il faudrait retirer dix gros débris chaque année avant qu’ils ne se fragmentent, tout en respectant scrupuleusement la réglementation internationale en vigueur. La liste des 50 plus gros débris à aller chercher en priorité a d’ailleurs été publiée en 20215. La solution serait donc un chasseur avec un bras robotique ou un filet pour capturer et faire descendre le débris jusqu’à sa désorbitation dans le Pacifique. Mais il y a un vrai frein : si on est techniquement capable de « tuer » nos propres débris, on serait alors capable d’agir sur des objets spatiaux étrangers… et là il y a une vraie notion de guerre de l’espace qui explique le profond manque d’enthousiasme des financeurs. Surtout que les estimations actuelles pour un bras robotique éboueur en orbite sont autour de 20 millions d’euros, donc plusieurs fois le prix de l’objet spatial neuf.

Une question qui émerge est celle de la pollution engendrée par la désorbitation dans les hautes couches de l’atmosphère. Que sait-on aujourd’hui de l’effet de ces désintégrations ?

C’est un des sujets sur lequel je travaille, le Design for non-Demise, ou comment construire des objets spatiaux qui ne fondent pas du tout à l’entrée dans l’atmosphère. Aujourd’hui, seule 20 % de la masse d’un objet désorbité se retrouve à la surface du globe, notamment à cause de matériaux comme le titane, l’acier inoxydable ou le carbone. Reste le problème des 80 % de la masse restante qui a brulé dans l’atmosphère, libérant des aérosols comme l’alumine [N.D.L.R. : oxyde d’aluminium] ou la suie, qui touchent directement la couche d’ozone. En réalité, on ignore encore les conséquences de ces rejets. Avec l’arrivée des constellations de satellites comme Starlink et la multiplication des opérations spatiales, ces pollutions promettent hélas d’être exponentielles.

Propos recueillis par Sophie Podevin

Pour aller plus loin :

- Site grand public américain qui permet de suivre les objets spatiaux catalogués en temps réel : https://www.space-track.org

- Article sur les 50 plus gros débris spatiaux en orbite basse à aller chercher en priorité : https://cnes.fr/actualites/top-50-debris-spatiaux-plus-dangereux (2021)

- Premier guide officiel de référence de l’IADC sur la diminution des débris (2007) : https://www.unoosa.org/documents/pdf/spacelaw/sd/IADC-2002–01-IADC-Space_Debris-Guidelines-Revision1.pdf

- Site ressource de l’astrophysicien Jonathan McDowell, qui archive des données sur l’ensemble des objets spatiaux : https://planet4589.org/index.html

- Étude scientifique publié en juin 2024 sur la pollution engendré par la désorbitation de satellite sur la couche d’ozone : https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2024GL109280