Pouvez-vous nous dresser un portrait de la vie qui peuple les grands fonds marins ?

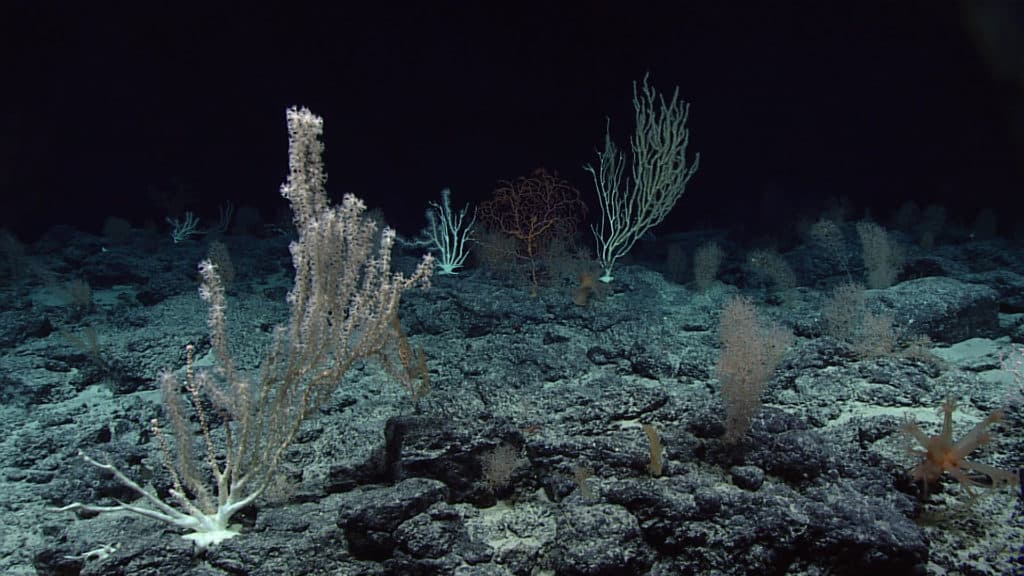

Les plaines abyssales, qui se situent à environ 5000 mètres de profondeur, sont des milieux extrêmes où la lumière ne pénètre pas. La température de l’eau est d’environ 2°C et la pression est élevée. Contre toute attente, on y trouve une grande diversité d’espèces. Cependant, beaucoup d’entre elles ne comptent qu’un petit nombre d’individus car la nourriture est rare : seule 1 % de la matière organique produite en surface atteint les grands fonds marins. Poissons, crustacés, concombres de mer, étoiles de mer, oursins ou encore vers marins y vivent. Comment expliquer cette grande diversité ? Cela reste aujourd’hui un mystère.

Certains environnements sont de véritables oasis dans ces grands fonds marins : canyons, monts sous-marins et sources hydrothermales. Autour de ces dernières les conditions sont très différentes. L’eau est chaude (plusieurs centaines de degrés) et acide, très pauvre en oxygène et riche en méthane et sulfure d’hydrogène (H2S). Ces composés sont oxydés par des bactéries qui produisent énergie et matière organique consommés par la faune. Elle y est très abondante en termes d’espèces et de nombre d’individus. On y rencontre des moules géantes (Bathymodiolus sp.), des vers tubicoles géants (Riftia pachyptila), des gastéropodes velus (Alviniconcha sp.) ou encore des essaims de crevettes (Rimicaris sp.).

La biodiversité des grands fonds marins : un éventail de ressources économiques

Les organismes des grands fonds, et notamment ceux des sources hydrothermales, sont adaptés à des conditions de vie hostiles : haute pression, haute température, milieu acide, présence de molécules toxiques (H2S), etc. Leurs composants intéressent de nombreuses industries utilisant les biotechnologies, comme la chimie, la pharmacie ou encore l’agroalimentaire. Par exemple, certains annélides (des vers) renferment des molécules présentant des propriétés antibiotiques intéressantes1. Autre retombée potentielle : certaines bactéries présentent le potentiel de produire de l’hydrogène par fermentation, un atout de taille face à la transition énergétique.

Depuis quand ces milieux hostiles sont-ils explorés ?

Cela remonte aux premières plongées de sous-marins habités. L’Ifremer a mis à l’eau la Cyana en 1969, et les sources hydrothermales ont été découvertes en 1977. Mais c’est le Nautile en 1984 qui a permis les plus grandes avancées grâce à sa capacité de descente jusqu’à 6 000 mètres. Les sous-marins habités restent indispensables à ce jour pour observer à l’œil nu des sites encore inconnus.

De nouveaux engins non habités complètent l’arsenal. Les ROV, dont les premiers datent des années 2000, sont des drones sous-marins téléguidés reliés par un câble au navire. D’autres drones totalement autonomes, les AUV, sont désormais utilisés. La France dispose depuis 2020 de l’un des quatre AUV dans le monde capable de plonger jusqu’à 6 000 mètres de profondeur2. Ces drones peuvent filmer et cartographier de grandes étendues sous-marines. La prochaine étape pour l’Ifremer vise à leur adosser un système de collecte de larves, car le cycle de vie larvaire est l’un des éléments manquant à notre compréhension du cycle de vie des organismes des grands fonds.

De nouveaux instruments permettent-ils de faire avancer les connaissances ?

Oui, depuis une dizaine d’années nous profitons des nombreuses données collectées par les observatoires des fonds marins. Ce sont de véritables stations d’observation installées en permanence au fond des océans. Il en existe deux types : des observatoires autonomes, fonctionnant sur batterie et nécessitant une maintenance annuelle pour récupérer les données ; et des observatoires câblés, très coûteux, qui transmettent leurs données en temps réel. Des observatoires installés près des sources hydrothermales – comme sur la ride Pacifique Est ou aux Açores3 – filment en permanence la faune et mesurent différents paramètres environnementaux.

Ils représentent une véritable avancée : contrairement aux campagnes en mer, ils offrent des mesures continues renseignant sur la dynamique des écosystèmes. Ils ont révélé, contre toute attente, la grande stabilité du champ de moules hydrothermales des Açores à l’échelle d’une décennie. L’influence de la marée sur les écosystèmes des grands fonds a également été décrite grâce à ces observations.

Et qu’en est-il de l’ADN environnemental – technique permettant d’identifier des espèces à partir de traces d’ADN laissées dans l’eau – qui semble de plus en plus utilisé en milieu aquatique ?

L’ADN environnemental a été utilisé pour la première fois pour les grands fonds marins il y a quelques années, dans le cadre du projet Pourquoi pas les abysses ? piloté par l’Ifremer4. Ce projet vise à réaliser un inventaire de la biodiversité des grands fonds. Le nombre d’espèces rapporté par cette technique est phénoménal par rapport aux observations. Mais les grands fonds marins sont un environnement froid dans lequel l’ADN se conserve longtemps : ces organismes vivaient-il vraiment là, ou ces prélèvements sont-ils la trace d’un fragment ayant dérivé jusque-là ? On ne le sait pas.

L’autre limite de l’ADN environnemental est de réussir à relier l’ADN détecté à une espèce, dont la morphologie a déjà été décrite. Or, très peu d’espèces sont connues : l’objectif du projet international Barcode of Life5 est d’augmenter la taille de cette base de données. Aujourd’hui, dans chaque prélèvement issu des plaines abyssales, 90 % des espèces sont inconnues.

Si la biodiversité des grands fonds marins est si peu connue, comment dans ce cas évaluer les retombées d’une exploitation minière ?

Elles sont effectivement mal connues. Les incertitudes concernent en premier lieu l’ampleur des retombées. Elles ne se limitent pas à la zone exploitée : le panache de sédiments généré par l’exploitation va se disperser dans la colonne d’eau, puis retomber sur le fond. Cette dispersion est difficile à évaluer. De plus, nous l’avons évoqué, les plaines abyssales sont peuplées de nombreuses espèces rares – comptant très peu d’individus – et dont le cycle larvaire est méconnu. Il est impossible de connaitre leur capacité de recolonisation, ni leur rôle dans chaque écosystème. Le risque d’extinction ne peut être écarté.

Un premier essai pilote d’exploitation a été réalisé par la société belge Global Sea Mineral Resources dans la zone de Clarion-Clipperton, prisée pour ses nodules polymétalliques. Les retombées environnementales sont en cours d’évaluation dans le cadre du projet de recherche MiningImpact6. Mais nous sommes encore loin de pourvoir évaluer l’impact à long terme d’une exploitation minière sur plusieurs milliers de kilomètres carrés.

Il faut tout de même reconnaître que la faune dont on parle représente une très faible biomasse. Sa perturbation n’entrainerait pas vraiment de conséquences sur les grands cycles biogéochimiques, comme celui du carbone. Le carbone arrivant au fond serait toujours dégradé par les bactéries, dont on sait qu’elles ne seront pas impactées durablement par une exploitation. La question qu’il faut se poser est : la biodiversité a‑t-elle une valeur intrinsèque ?