Vous avez cofondé ThrustMe en 2017 avec Dmytro Rafalskyi. Quels problèmes cherchiez-vous à résoudre ?

Ane Aanesland. Notre but est de faire que l’industrie du spatial, qui est en pleine mutation, soit durable sur les plans économique et environnemental. Pour cela, nous voulons mieux contrôler les satellites, afin d’éviter les collisions, mais aussi d’améliorer leurs déplacements en orbite et leur durée de vie, en faisant en sorte qu’ils puissent rester en place le plus longtemps possible.

La multiplication des constellations pose plusieurs problèmes. Pour que leur coût reste abordable, beaucoup de micro et de nanosatellites ne sont pas dotés de moteurs, et ne sont donc pas autonomes. Ils sont placés en orbite basse (entre 350 et 700 km), et à ces altitudes, soit ils subissent un frottement qui les fait descendre progressivement, jusqu’à les faire entrer dans l’atmosphère, où ils brûlent ; soit ils restent en orbite, où ils meurent.

Leur durée de vie naturelle varie de façon exponentielle selon la distance de leur orbite : 7 mois à 300 km, plus de 30 ans à 700 km, et probablement 100 ans à 1 000 km. Il faudrait donc les équiper d’un système de propulsion afin d’augmenter leur longévité en basse altitude, et de faire descendre ceux en haute altitude ayant atteint leur fin de vie. Le problème est que, dans la situation actuelle, les systèmes de propulsion augmenteraient considérablement le coût et la complexité des satellites. ThrustMe a pour ambition de résoudre ce problème.

Quelle solution proposez-vous pour concilier les enjeux économiques et environnementaux ?

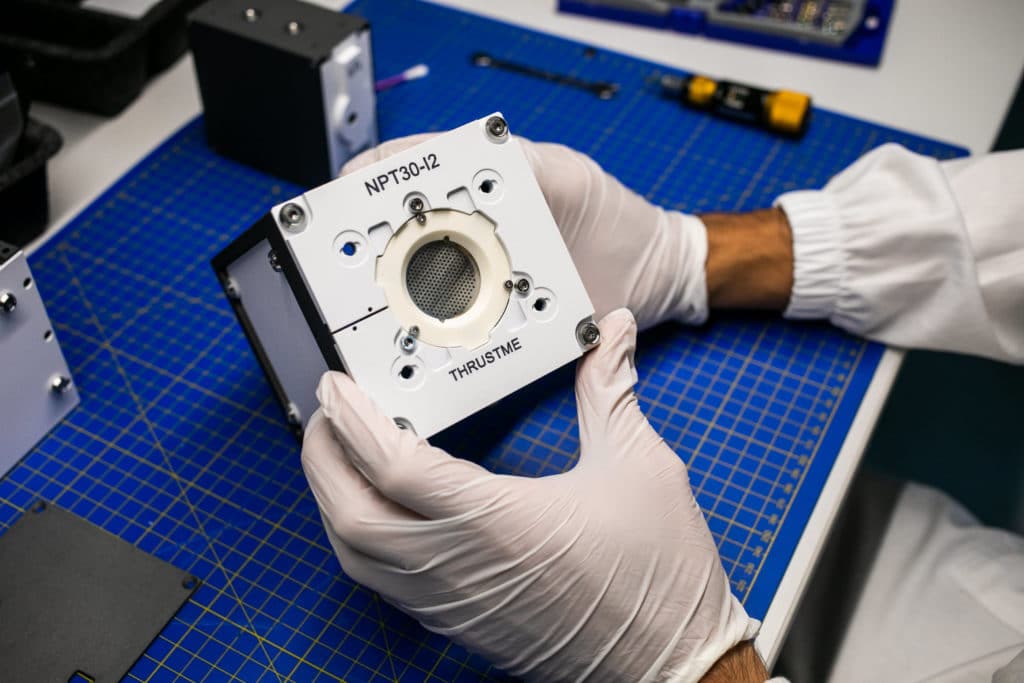

Nous avons développé un système de propulsion complet, qui intègre le moteur, l’électronique et le carburant. Il s’agit d’un moteur électrique à iode solide développé pour des mini-satellites (dont la masse est comprise entre 10 et 100 kg/m). Trois de ces systèmes ont été mis en orbite en 2019 et 2020 par la société chinoise Spacety. Les trois sont très différents ; le premier était un CubeSat de 6 unités (environ 12 kg), le deuxième un microsatellite d’environ 50 kg, et le dernier un petit satellite de 180 kg. Nous avons testé les différentes fonctionnalités de nos systèmes de propulsion, et les résultats sont extraordinaires.

En quoi votre technologie se différencie-t-elle de ce qui existe déjà en matière de propulsion ?

Actuellement, il existe deux catégories de propulsion : chimique ou électrique. Le système électrique est assez jeune et n’équipe que 20 % des très gros satellites. Il est plus efficace et plus facile à miniaturiser que la propulsion chimique, ce qui en fait une solution parfaite pour les micro et les nanosatellites.

Nous avons choisi l’iode comme ergol (le « carburant » du moteur), car il est possible de la stocker sous forme solide, et qu’il lui faut très peu de chaleur pour être sublimée en gaz – contrairement au xénon, utilisé par la plupart des systèmes de propulsion électriques actuels, qui doit être stocké sous haute pression. Le xénon est également un gaz rare, et dans 5 à 10 ans, la demande sera deux fois supérieure à la capacité de production. Nous avons également démontré en laboratoire et directement dans l’espace que l’iode est plus performante que le xénon à puissance égale, ce qui permet de maintenir le satellite sur la bonne orbite ou d’en changer pour le désorbiter.

De plus, pour une constellation de 800 à 1 000 satellites, le coût d’achat du xénon s’élève à environ 40 millions d’euros. SpaceX a opté pour le crypton, ce qui lui permet de diviser par 3 le coût de l’ergol. Mais l’iode divise ce coût par 40. Autrement dit, 1 million d’euros suffit pour propulser une constellation entière. C’est une vraie révolution !

Avez-vous des concurrents sur cette technologie ?

Entre 2015 et 2018, plusieurs start-ups se sont lancées dans la propulsion, car il y avait un vrai manque de solutions sur ce sujet. Donc, oui, il y a de la concurrence. Même la NASA a essayé de développer une solution avec des industriels, mais l’iode n’est pas un sujet facile. Elle est corrosive. Il faut connaître la chimie, la science des matériaux… Nous avons développé une solution de transformation de l’iode en gaz puis en plasma qui, outre son originalité, permet également de réduire le poids et le coût du système de propulsion. Ce n’est pas qu’une affaire d’ingénieurs. Et c’est la force de ThrustMe.

Qu’entendez-vous par là ?

Nous sommes une société jeune et très petite par rapport à nos concurrents, nous sommes seulement 17 permanents et quelques stagiaires. Mais lorsque les sociétés de deeptech développent un produit, elles font un « proof of concept », et elles voient ensuite comment fabriquer ce produit. Nous, nous avons envisagé la fabrication de notre système de propulsion dès le début du projet. Bien sûr, nous avons des scientifiques, mais aussi des ingénieurs en aérospatial et en électronique. Il était très important pour nous de recruter des ingénieurs aux côtés de nos scientifiques dès les débuts de la société. Nous voulons contribuer à la révolution spatiale qui est en cours, nous voulons changer les choses et rendre le spatial plus durable.

Quelles sont les prochaines étapes ?

Début 2020, nous avons signé notre premier contrat avec l’ESA (l’Agence spatiale européenne) relatif au programme ARTES (Advanced Research in Telecommunications Systems), qui vise à résoudre les défis spatiaux liés à la montée en puissance des constellations de satellites. Nous sommes aussi en train de fabriquer pour un client plusieurs systèmes destinés à équiper une constellation d’observation de la Terre.

Nous menons par ailleurs une mission avec l’agence spatiale de Norvège sur un satellite qui sera lancé début 2022. Le but est de démontrer l’évitement d’une collision avec notre moteur électrique à faible poussée, le NPT30. C’est la première mission de ce genre sur un satellite commercial qui embarque un système GPS de grande précision.

Finalement, nous participons aussi à un projet scientifique du programme INSPIRE (International Satellite Program in Research and Education) avec plusieurs universités qui étudient laionosphère haute (de 300 à 1000 km). Il s’agira de contrôler la descente d’un satellite vers les 300 km et de le maintenir à cette altitude pour étudier le réchauffement climatique.