Pourquoi parle-t-on autant des débris spatiaux ?

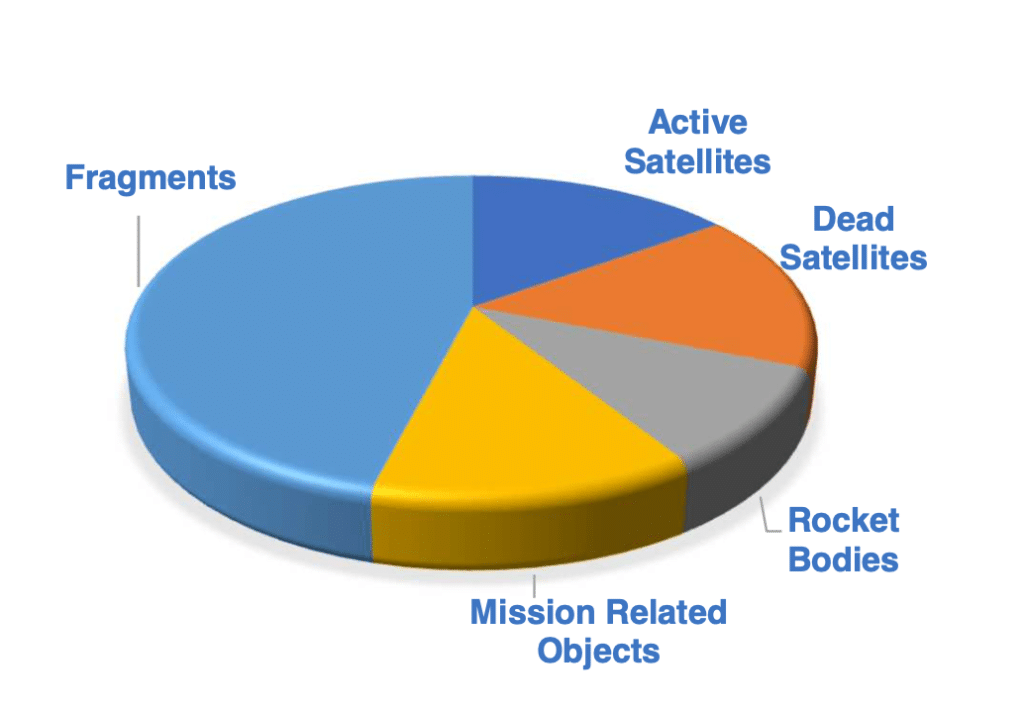

Christophe Bonnal. Parce que c’est un enjeu extrêmement important aujourd’hui. Le nombre de débris – c’est-à-dire d’objets orbitaux non fonctionnels, comme des étages de fusées ou des satellites en fin de vie –, augmente de façon exponentielle depuis le lancement de Spoutnik 1, en 1957. On trouve aujourd’hui plus de 24 000 objets dans l’espace, qui font plus de 10 cm en orbite basse, et plus d’1 mètre en orbite géostationnaire.

À cela s’ajoutent 900 000 objets de plus de 1 cm et quelques 130 millions d’objets de plus de 1 mm. Tous ces objets sont susceptibles de neutraliser un satellite, selon l’endroit où ils le percutent. On a d’ailleurs atteint une densité critique d’objets dans la bande d’altitude entre 700 et 1100 km : le nombre de nouveaux objets est supérieur au nettoyage naturel dû à l’atmosphère.

Cependant, et même si l’on arrêtait aujourd’hui de lancer des objets dans l’espace, le nombre de débris continuerait d’augmenter, car chaque collision en génère de nouveaux : c’est le syndrome de Kessler. L’exemple le plus célèbre est la collision en 2009 de deux satellites de 750 kg, le russe Kosmos 2251 et le satellite actif de télécommunications américain Iridium 33. Cette collision a généré 4 000 nouveaux débris.

Les débris ne retombent-ils pas dans l’atmosphère à un moment ou à un autre ?

Certes, tout finit par redescendre dans l’atmosphère résiduelle, mais il faut 200 ans à un objet pour descendre de 800 km… et 1 000 ans pour descendre de 1 000 km. Entretemps, ils risquent fort d’entrer en collision, notamment en orbite basse. Le centre spatial de Toulouse a ainsi reçu pas moins de 3 millions d’alertes de rapprochement en un an ! On peut éviter les collisions entre des objets qui peuvent être manœuvrés, mais pas entre des débris inertes.

Cela dit, les choses évoluent depuis la fin des années 90. Les grandes agences spatiales ont adopté des réglementations qui visent à réduire le volume de débris, notamment en incitant à ne pas en générer de nouveaux, ou en évitant tant que possible les collisions. Le problème est que ces règles, qui sont devenues des standards européens et internationaux, sont peu respectées : on enregistre encore une douzaine d’explosions d’objets spatiaux par an. Seule la France a transformé les standards internationaux en loi, avec sa Loi sur les opérations spatiales (LOS).

Quelles solutions permettraient de gérer ces risques de collision et d’en diminuer les conséquences ?

Elles sont de deux sortes. La solution la plus étudiée est jusqu’à présent d’aller nettoyer l’espace de ses plus gros débris. C’est ce que l’on appelle l’ADR, pour « Active Debris Removal ». On parle là de débris aussi importants qu’un étage du lanceur soviétique Zenit, qui fait 9 mètres et 9 tonnes, et dont 45 exemplaires circulent dans l’espace. L’Agence spatiale européenne a ainsi confié à la start-up suisse ClearSpace la réalisation d’un démonstrateur qui ira récupérer un étage du lanceur Vega situé en orbite basse depuis 2013. Ces solutions stratégiques sont efficaces à long terme. Si l’on parvenait à enlever une dizaine de ces gros débris par an, la croissance cesserait d’être exponentielle, et sur 20 ans, on parviendrait à stabiliser la situation générale.

Mais aujourd’hui, nous avons un autre problème : comment éviter une collision entre des objets non manœuvrants ? Les radars permettent aujourd’hui d’anticiper les collisions… mais pas de les éviter. Dans ce cas, il faut une solution d’ordre tactique. C’est le « Just-in-time Collision Avoidance » (JCA), qui consiste à modifier l’orbite de l’un des deux objets afin d’éviter la collision. La vitesse d’un débris étant de 8 km par seconde, il suffit de la modifier d’un centième de seconde 24h avant la collision pour dégager une marge de 1 km.

Comment fait-on pour ralentir la vitesse d’un débris non manœuvrant en orbite ?

Actuellement, il existe trois méthodes. La première consiste à envoyer un essaim de petits satellites de type CubeSat au milieu d’un nuage de gros débris auxquels ils vont s’accrocher avant de se mettre en sommeil. En cas de risque de collision, ils pourront être « réveillés » afin de déplacer le débris auquel ils sont accrochés. Mais il reste encore plusieurs points à développer, comme l’accrochage aux débris, la communication avec la Terre, ou le coût.

La deuxième solution, très élégante, vise à modifier l’orbite par laser. De tout petits pulses déposent à la surface du débris une énergie très élevée qui vaporise la surface. Le laser provoque une très légère ablation, qui génère en s’éjectant un petit panache de gaz, qui agit alors comme un moteur de fusée. Plus que la trajectoire du débris, on modifie sa période – une variation d’une seconde sur une orbite de 90 minutes fait que le débris perdra 14 secondes en 24 heures. Cela suffit à éviter la collision.

La troisième solution, baptisée Space Blower, consiste à créer une atmosphère artificielle devant le débris en pulvérisant un nuage de microparticules pour le ralentir.

Toutes ces solutions nécessitent-elles une intervention depuis l’espace ?

Pas forcément, mais il est certain que cela faciliterait les interventions. Il y a déjà plusieurs projets d’« in orbit services », des stations-services dans l’espace. À l’instar des camionnettes de dépanneurs, ces stations en orbite seraient capables d’effectuer différentes missions comme, par exemple, de désorbiter ou de ravitailler en carburant un satellite. Cela pourrait aussi contribuer à financer les différentes solutions d’évitement des collisions.

Pour aller plus loin

- C. Bonnal, La pollution de l’espace : L’état d’urgence (2016), Belin

- Video de Space Blower :https://www.youtube.com/watch?v=7GZ3eQVjnH4